Arco

La Arco – poi Arcotronics – è stata una importante realtà produttiva dell’Appennino bolognese. Le vicende storiche di quest’impresa rimandano a un percorso imprenditoriale abbastanza complesso, se non altro perché ebbe tre differenti stabilimenti nell’area. La Arco Spa fu fondata nel 1963 a Sasso Marconi, con sede in via San Lorenzo 19. Il nome richiamava l’arco voltaico, dato che il segmento merceologico di questa azienda era la produzione di condensatori e connettori per applicazioni elettriche ed elettroniche ad uso civile e professionale. Il principale animatore era Umberto Falchieri, ex dipendente della Ducati Elettrotecnica (oggi Ducati Energia), che si avvaleva del valido aiuto di tre tecnici, Savoia, Tommasi e Guiduzzi, già suoi colleghi nell’azienda di Borgo Panigale.

Qualche tempo prima i quattro tecnici avevano elaborato un progetto industriale, presentandolo alla propria azienda. Ma la Ducati Elettrotecnica non lo aveva ritenuto degno di interesse, per cui Falchieri e i colleghi decisero di licenziarsi e di mettersi in proprio. Il capitale per l’inizio dell’attività fu fornito da due investitori di primo piano, e cioè Dino Olivetti, fratello del più noto Adriano, e il magnate americano Nelson Rockfeller. La produzione si caratterizzava per un alto livello di automazione e soprattutto aveva completamente superato lo strumento del cottimo, che invece era largamente impiegato nella Ducati Elettrotecnica.

Nel 1972, la Arco Spa fu acquisita dalla Plessey electronics, una multinazionale inglese nata nel 1917, che aveva una sede a Milano e il proprio core-business nelle telecomunicazioni. Tra le imprese del gruppo Plessey figurava anche la Painton Italia, nata nel 1963 a Tombolo, in provincia di Padova, che si occupava della fabbricazione e della vendita di materiali e componenti elettrici ed elettronici. Nel 1972, congiuntamente all’acquisto della Arco, la Plessey metteva in liquidazione la Painton Italia. Tuttavia, il liquidatore, Angelo Della Rosa, d’accordo con i vecchi soci e con i dirigenti della Plessey, revocava la decisione della liquidazione e optava per il trasferimento del ramo aziendale a Sasso Marconi, presso lo stabilimento della Arco.

Siccome quest’ultimo risultava del tutto insufficiente a contenere l’intera produzione, veniva aperta una seconda unità produttiva a Monghidoro, in via Gramsci n. 3, in località Ca’ Giorgio, ed una terza fabbrica a Loiano, poi chiusa nel 1979; nel 1972 tutte e tre le unità produttive davano lavoro a 477 operai, 85 impiegati e 5 dirigenti. Un anno dopo, nel 1973, venne aperto anche un quarto stabilimento a Vergato, in via della Repubblica 673. Tutta questa operazione rientrava nel programma di sviluppo fissato dal gruppo Plessey per le sue attività in Italia, che prevedeva il potenziamento e la separazione delle varie attività produttive. Non solo, ma il modello organizzativo della Arco veniva preso a esempio e introdotto – non senza difficoltà – in alcuni degli stabilimenti esteri del gruppo Plessey.

Nel 1978, poi, venivano incorporate la Turolla Plessey idraulica (già Elidra elementi idraulici), con sede a Villanova di Castenaso, e la Apparecchiature speciali tecniche e affini (Asta), due società già nell’orbita del gruppo Plessey. Contemporaneamente, in considerazione della recente concentrazione avvenuta per fusione delle attività di meccanica, idraulica e di componentistica elettronica, la denominazione diventava Plessey Italia, anche se il termine Arco sopravviveva come marchio. Infatti, la ristrutturazione aziendale aveva portato all’individuazione di tre distinti segmenti produttivi, e cioè la divisione Turolla idraulica, la divisione Arco condensatori, e la divisione sistemi e componenti elettronici, quest’ultima – a dispetto del nome – con compiti esclusivamente commerciali. Nel 1980 il capitale sociale raggiungeva i 3,64 miliardi di lire, e nel 1982 il nome diventava Arcotronics Italia, a seguito della vendita dell’intero pacchetto azionario alla multinazionale libanese-americana Wedge, già precedentemente coinvolta in alleanze strategiche con la Plessey.

Successivamente, la Arcotronics fu acquisita dal gruppo Emhart, che ne avrebbe parzialmente rilanciato le ambizioni. Nei primi anni Ottanta, gli addetti alla Arcotronics superavano le mille unità, mentre il capitale sociale oltrepassava i cinque miliardi di lire. Negli anni Novanta, la crisi del settore e dell’economia italiana ridimensionava gli stabilimenti montani, ma non l’Arcotronics nel suo complesso, che comunque restava una delle principali realtà mondiali nella produzione di condensatori, con unità produttive in Europa, negli Stati Uniti ed in Asia. Nel 1990 fu acquistata dal gruppo giapponese Nissei, che contribuì allo sviluppo di nuove competenze nel campo degli equipaggiamenti, per la produzione, il collaudo e l’imballaggio di batterie avanzate ricaricabili e di applicazioni per l’auto elettrica. Nel 2006, l’Arcotronics contava 1.400 addetti e 150 milioni di euro di fatturato. Si trattava di numeri importanti ma non sufficienti per ottenere la quotazione in borsa, tentata infruttuosamente qualche anno prima.

Nel 2007 fu acquisita dal gruppo Kemet, che nel 2011 ha deliberato la chiusura degli stabilimenti di Vergato, Monghidoro e Sasso Marconi – in parte già ridimensionati –, a fronte della concentrazione delle attività produttive a Borgonuovo, frazione di Sasso Marconi, in via Sagittario 1/3. L’ex stabilimento di via San Lorenzo - occupato dalla Manz dal 2014 - è stato demolito nel 2021, mentre in quello di Vergato è insediata la Nuova Rivetteria Bolognese.

Lo stabilimento di Monghidoro di via Gramsci è stato demolito e successivamente è stato edificato al suo posto un supermercato; quello di via Savena ora è occupato dalla Edm Racing.

Bibliografia

- Menzani Tito, Fra declino e modernizzazione: alcuni percorsi dell’imprenditoria montana, in Maggiorani Mauro, Zagatti Paola (a cura di), La montagna dopo la guerra. Continuità e rotture nell’Appennino bolognese tra Idice e Setta-Reno: 1945-2000, Bologna, Aspasia, 2009, pp. 345-368.

- Menzani Tito, Agricoltura e manifattura, in Betti Eloisa, De Maria Carlo (a cura di), Dalle radici a una nuova identità. Vergato tra sviluppo economico e cambiamento sociale, Bologna, Bradypus, 2014, pp. 31-65.

- Betti Eloisa, Lavoro, lotte sociali, partecipazione politica. Storie di donne e di uomini, in Betti Eloisa, De Maria Carlo (a cura di), Dalle radici a una nuova identità. Vergato tra sviluppo economico e cambiamento sociale, Bologna, BraDyPus, 2014, pp. 91-119.

- Capecchi Vittorio, L’industrializzazione a Bologna nel Novecento. Dagli inizi del secolo alla fine della seconda guerra mondiale, in Tega Walter (a cura di), Storia illustrata di Bologna, vol. IV, Bologna dall’Unità alla Liberazione, Bologna, Aiep, 1990, pp. 161-180.

- Ritchie Berry, Into the Sunrise. A History of Plessey. 1917-1987, Londra, James&James, 1989.

- Curti Roberto, Grandi Maura (a cura di), Per niente fragile. Bologna capitale del packaging, Bologna, Compositori, 1997, pp. 102-103.

- Campigotto Antonio, Curti Roberto, Grandi Maura, Guenzi Alberto (a cura di), Prodotto a Bologna. Una identità industriale con cinque secoli di storia, Bologna, Renografica, 2000, pp. 156-157.

Galleria fotografica

Percorsi tematici

Nonostante si trattasse di un’azienda giovane e decentrata rispetto al panorama industriale bolognese, le prime lotte sindacali all’Arco arrivarono nel 1966 con le manifestazioni per il contratto nazionale dei metalmeccanici e proseguirono durante il Sessantotto.

Le rivendicazioni di quel periodo riguardarono principalmente l’applicazione del contratto collettivo nazionale, il corretto inquadramento delle categorie lavorative e l’aumento salariale, ma la questione più sentita fu la richiesta di un premio di produzione.

In seguito a varie agitazioni, il 22 luglio del 1968 venne sottoscritto un accordo che prevedeva l’istituzione di una commissione tecnica aziendale, composta da delegati sindacali e un rappresentante della dirigenza, allo scopo di stabilire il premio di produzione; inoltre veniva corrisposta una somma forfettaria e un’integrazione oraria al salario come indennità sostitutive del premio.

Tuttavia già l’anno seguente l’azienda, dato che non aveva messo a disposizione i dati di produzione necessari al calcolo del premio, fu costretta dagli scioperi e dalle pressioni dei sindacati ad aumentare l’indennità forfettaria già presente, in sostituzione del premio di produzione.

Nel maggio del 1969 venne infine eletta e costituita la Commissione interna quale organo di rappresentanza dei lavoratori, che successivamente diventerà consiglio di fabbrica.

Inoltre l’azienda aveva un alto tasso di occupazione femminile, e sebbene le donne fossero circa il 70% delle maestranze, ad esse erano destinate per la maggior parte le qualifiche più basse. La discriminazione era presente anche nell’applicazione dei livelli contrattuali a parità di grado di istruzione, dove il 65% delle donne con la licenza elementare erano inquadrate nel secondo livello (il più basso), mentre il 72% degli uomini era distribuito tra il terzo e il quarto.

L’accordo del 1969 affrontava già, in anticipo rispetto alle altre contrattazioni aziendali, la questione degli asili nido; anche questa maggiore sensibilità verso temi legati alla maternità era da imputare ad un’alta presenza di donne in particolar modo giovani.

Galleria fotografica

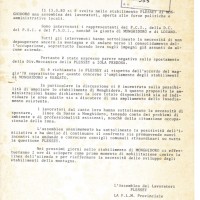

Accordo aziendale, 22 luglio 1968. Associazione “Paolo Pedrelli” - Archivio Storico della Camera del Lavoro di Bologna, Fondo Fiom-Cgil Bologna.

Volantino Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, 1968. Associazione “Paolo Pedrelli” - Archivio Storico della Camera del Lavoro di Bologna, Fondo Fiom-Cgil Bologna.

Volantino, 1968. Associazione “Paolo Pedrelli” - Archivio Storico della Camera del Lavoro di Bologna, Fondo Fiom-Cgil Bologna.

Accordo aziendale, 6 giugno 1969. Associazione “Paolo Pedrelli” - Archivio Storico della Camera del Lavoro di Bologna, Fondo Fiom-Cgil Bologna.

Gli anni Settanta videro proseguire le lotte già attive dal Sessantotto, con rivendicazioni sia interne, come la mensa aziendale, ma anche di carattere generale, come lo statuto dei lavoratori. Una rivendicazione fondamentale portata avanti dai lavoratori per l’intero decennio fu quella sulle condizioni di salute. Già nel 1972 un accordo sindacale prevedeva visite mediche specialistiche per i lavoratori pagate dall’azienda.

Per monitorare la situazione dell’ambiente di lavoro, nel 1971 venne avviata un’indagine clinico-ambientale, svolta dal Collettivo di medicina dei lavoratori della Provincia di Bologna, ripetuta poi nel triennio 1976-1978 da parte del Servizio di medicina del lavoro del Consorzio sociosanitario di Casalecchio di Reno. Successivamente fu condotta un’ulteriore ricerca che evidenziò il rapporto tra i processi lavorativi e i rischi per la gravidanza, molto evidenti in un’azienda a maggioranza femminile come l’Arco.

Contestualmente all’apertura dei nuovi impianti produttivi di Monghidoro, Loiano e Vergato si verificarono a più riprese casi di intossicazione e manifestazioni di forme allergiche. Il caso più grave si verificò il 29 maggio del 1977 quando, in seguito ad un incidente occorso nello stabilimento di Vergato, il pretore ne ordinò la chiusura per dieci giorni.

Nel luglio dello stesso anno venne istituita, su pressione del consiglio di fabbrica, una Commissione epidemiologico-clinica composta da rappresentanti sindacali, operatori del Servizio di medicina del lavoro del Consorzio sociosanitario e medici del reparto di gastroenterologia del Policlinico Sant’Orsola, con la collaborazione dell’Istituto Ramazzini.

Le indagini confermarono la presenza di molteplici fattori di rischio, derivanti in particolar modo dall’uso della resina epossidica nelle lavorazioni. Più in generale l’alta concentrazione di sostanze sotto forma di polveri, fumi e gas ma anche la stessa organizzazione degli spazi rendevano insalubre l’ambiente di lavoro. Ciò si manifestava in maniera più evidente negli stabilimenti di Vergato, Monghidoro e Loiano, dove venivano trasferiti macchinari obsoleti e processi produttivi tecnologicamente arretrati.

Galleria fotografica

Nel 1978 venne siglato un accordo, a conclusione di una vertenza che vide 30 ore di sciopero, che prevedeva il risanamento degli ambienti di lavoro e piani di sviluppo per gli stabilimenti. In questo contesto, la sede produttiva di Loiano veniva trasferita a Monghidoro.

Tuttavia già l’anno successivo i piani della dirigenza misero in allerta i lavoratori, poiché nel dicembre 1979 la proprietà annunciò di voler spostare la divisione meccanica da Sasso Marconi a Zola Predosa. Subito si mobilitarono i sindacati, temendo che gli accordi presi non venissero rispettati, ma questa volta intervennero anche gli enti locali.

Le agitazioni proseguirono l’anno successivo, con i sindacati che denunciavano il mancato rispetto degli accordi presi. Contestualmente allo sciopero nazionale dei metalmeccanici, in maggio iniziò una vertenza contro la cassa integrazione richiesta per un centinaio di dipendenti. La vertenza si concluse solo nell’ottobre del 1980, dopo nove mesi di trattative e 90 ore di sciopero, con un nuovo accordo che garantiva aumenti salariali, nuove assunzioni e la costruzione di nuovi capannoni.

Nel corso del 1983 l’Arcotronics intervenne nella complessa vicenda della Ducati Elettrotecnica, destinata alla liquidazione dal gruppo Zanussi, dimostrando interesse per rilevarla. Tuttavia le manovre non si concretizzarono, secondo i vertici aziendali per via della pressione subita da istituzioni e sindacati. I lavoratori dell’Arco mostrarono solidarietà ai colleghi coinvolti nella crisi, esprimendosi contro le operazioni della dirigenza.

Nell’ottobre dell’anno successivo si aprirono altre tensioni con i tentativi di introdurre il turno di notte, indesiderato dagli operai. La situazione si complicò nel giugno del 1985 quando alla Wedge subentrò la multinazionale americana Emhart. Ne scaturì una vertenza, che si concluse solamente con la firma dell’accordo del 17 dicembre. Quest’ultimo prevedeva nuove assunzioni, aumenti salariali e la riduzione dell’orario di lavoro in cambio dell’introduzione del terzo turno notturno.

Galleria fotografica

Assemblea aperta all’Arco contro il trasferimento a Zola Predosa, 7 febbraio 1980. Archivio fotografico Fiom-Cgil Bologna.

Comunicato dell’assemblea Arco di Monghidoro, 13 marzo 1980. Associazione “Paolo Pedrelli” - Archivio Storico della Camera del Lavoro di Bologna, Fondo Fiom-Cgil Bologna.

Un’ulteriore accordo venne stipulato nel 1989, durante la breve proprietà della Black&Decker, che aveva rilevato le attività dell’Emhart; esso prevedeva, tra le altre cose, la costruzione del nuovo stabilimento di Monghidoro, ultimato poi nel 1996, miglioramenti salariali e integrazioni per i lavoratori tri-turnisti.

Tuttavia la Black&Decker non era interessata a mantenere il ramo produttivo dei condensatori e nell’aprile del 1990 cedette l’Arcotronics al gruppo giapponese Nissei. Come per ogni cambio di proprietà i sindacati espressero timori per via delle ristrutturazioni aziendali in corso.

Nel dicembre 1991 furono annunciati 170 licenziamenti su 1.270 dipendenti tramite un comunicato in busta paga. Iniziò così un’altra lunga vertenza che però vide uno strappo tra i sindacati confederali: l’accordo del 13 marzo del 1992 fu firmato solo dai rappresentanti di Fim-Cisl e Uilm-Uil, ma non dalla Fiom-Cgil, il sindacato con più iscritti all’interno dell’azienda.

In cambio della rinuncia alla messa in mobilità dei 170 lavoratori infatti venne concordata l’istituzione di un ulteriore turno notturno, composto in gran parte da operaie donne, opzione che era stata rigettata più volte dalla Fiom. L’accordo prevedeva anche la cassa integrazione straordinaria a zero ore per 70 dipendenti degli stabilimenti di Vergato e Sasso Marconi. Successivamente, una sentenza del pretore del lavoro confermò la validità dell’accordo per i soli iscritti Fim e Uilm.

Nel corso del tempo i contrasti tra la proprietà giapponese e i lavoratori si acquietarono, anche se non mancarono ulteriori episodi di tensione, come nel 2001 quando ci fu un’ondata di scioperi per l’integrativo aziendale.

Galleria fotografica

Nel 2006 l’Arcotronics venne ceduta da Nissei per via dei grossi debiti accumulati da quest’ultima; l’anno seguente fu acquistata dalla multinazionale americana Kemet.

Già il 25 gennaio del 2008 la nuova proprietà stabilì un piano di licenziamenti per 340 addetti e la chiusura dello stabilimento di Vergato. La risposta dei lavoratori arrivò subito, con scioperi e manifestazioni che videro una partecipazione pressoché totale e l’appoggio dei sindaci del territorio.

Il 16 aprile venne trovato un accordo che prevedeva la cassa integrazione per 260 dipendenti e la promessa di costruire un nuovo stabilimento a Pontecchio Marconi. Venne confermata la chiusura di Vergato, mentre sul terreno in cui sorgeva lo stabilimento di Sasso Marconi venne previsto di edificare villette residenziali.

Tuttavia la crisi proseguì e nel maggio 2009 venne richiesta la cassa integrazione ordinaria per altri 200 dipendenti, a cui si sommarono altri 250 collocati in cassa integrazione straordinaria. Nel settembre 2010 erano 70 le persone in cassa integrazione e un centinaio quelle previste in esubero su 800 dipendenti.

Nuovamente nel luglio 2011 Kemet annunciava 212 esuberi su 736 occupati e la chiusura dello stabilimento di Monghidoro, non prevista dagli accordi precedenti. Ne seguì un’ulteriore risposta da parte dei lavoratori con manifestazioni sostenute dalla cittadinanza e dagli enti locali. Il 10 novembre un nuovo accordo riuscì a evitare nuovi licenziamenti, ma ribadiva la chiusura del sito produttivo di Monghidoro e lo spostamento di tutte le attività nel nuovo stabilimento di Pontecchio, prevedendo però 600 occupati.

Il sito produttivo di Monghidoro fu rilevato nel 2012 da un imprenditore lodigiano, con alterne vicende. Nel marzo del 2016 la fabbrica chiuse e gli operai risposero con un presidio davanti ai cancelli durato 259 giorni. Solo nella primavera del 2017 fu dichiarato il fallimento, lasciando definitivamente a casa 62 persone.

Nel marzo del 2014 la divisione meccanica della Arcotronics Kemet venne acquistata dall’azienda tedesca Manz. Nel febbraio del 2021 la Kemet di Pontecchio ha visto una nuova vertenza con l’annuncio di 105 esuberi sui 380 dipendenti. Il complesso di via San Lorenzo a Sasso Marconi, ad eccezione degli stabilimenti dell’ex divisione meccanica, è stato demolito nel 2021 così come previsto.

![Stabilimento di Sasso Marconi, [1963-1968]. Archivio Kemet.](https://bolognametalmeccanica.it/./sites/default/cache/galleries/200x200/c1/81/c18168058c9b56a237a8dd41cda7b7e0.jpg)

![Stabilimento di Sasso Marconi, [1971-1975]. Archivio Kemet.](https://bolognametalmeccanica.it/./sites/default/cache/galleries/200x200/cc/11/cc11e5805d0c20f0f37c9cc1d52abdbc.jpg)

![Stabilimento di Sasso Marconi, [1984-1986]. Archivio Kemet.](https://bolognametalmeccanica.it/./sites/default/cache/galleries/200x200/1a/e2/1ae2954339a5aa2d997dbe473b2d8946.jpg)

![Stabilimento di Sasso Marconi, [1989-1990]. Archivio Kemet.](https://bolognametalmeccanica.it/./sites/default/cache/galleries/200x200/b3/09/b3094cf2cc3cdf5aba62f58f3a2a461b.jpg)