La Arco – poi Arcotronics – è stata una importante realtà produttiva dell’Appennino bolognese. Le vicende storiche di quest’impresa rimandano a un percorso imprenditoriale abbastanza complesso, se non altro perché ebbe tre differenti stabilimenti nell’area. La Arco Spa fu fondata nel 1963 a Sasso Marconi, con sede in via San Lorenzo 19. Il nome richiamava l’arco voltaico, dato che il segmento merceologico di questa azienda era la produzione di condensatori e connettori per applicazioni elettriche ed elettroniche ad uso civile e professionale. Il principale animatore era Umberto Falchieri, ex dipendente della Ducati Elettrotecnica (oggi Ducati Energia), che si avvaleva del valido aiuto di tre tecnici, Savoia, Tommasi e Guiduzzi, già suoi colleghi nell’azienda di Borgo Panigale.

Qualche tempo prima i quattro tecnici avevano elaborato un progetto industriale, presentandolo alla propria azienda. Ma la Ducati Elettrotecnica non lo aveva ritenuto degno di interesse, per cui Falchieri e i colleghi decisero di licenziarsi e di mettersi in proprio. Il capitale per l’inizio dell’attività fu fornito da due investitori di primo piano, e cioè Dino Olivetti, fratello del più noto Adriano, e il magnate americano Nelson Rockfeller. La produzione si caratterizzava per un alto livello di automazione e soprattutto aveva completamente superato lo strumento del cottimo, che invece era largamente impiegato nella Ducati Elettrotecnica.

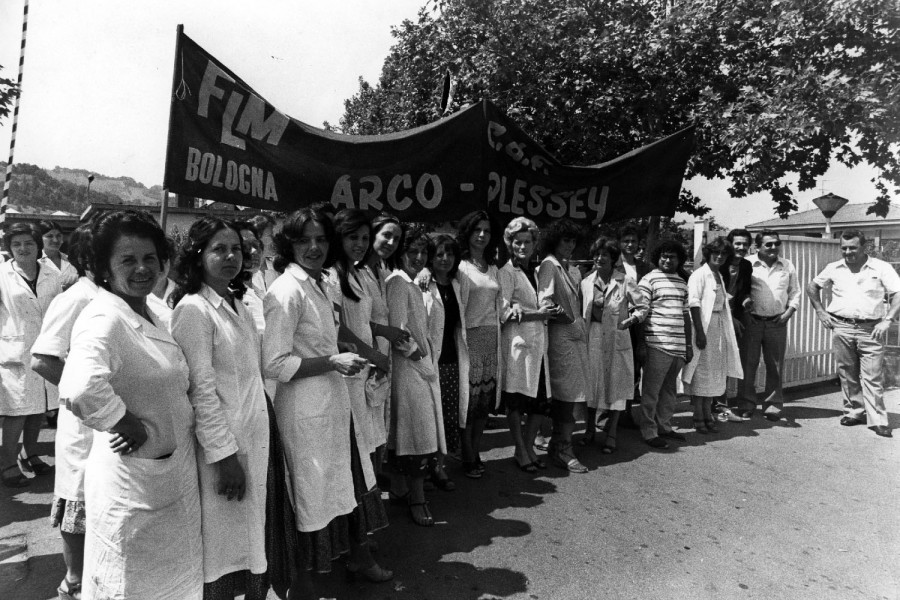

Nel 1972, la Arco Spa fu acquisita dalla Plessey electronics, una multinazionale inglese nata nel 1917, che aveva una sede a Milano e il proprio core-business nelle telecomunicazioni. Tra le imprese del gruppo Plessey figurava anche la Painton Italia, nata nel 1963 a Tombolo, in provincia di Padova, che si occupava della fabbricazione e della vendita di materiali e componenti elettrici ed elettronici. Nel 1972, congiuntamente all’acquisto della Arco, la Plessey metteva in liquidazione la Painton Italia. Tuttavia, il liquidatore, Angelo Della Rosa, d’accordo con i vecchi soci e con i dirigenti della Plessey, revocava la decisione della liquidazione e optava per il trasferimento del ramo aziendale a Sasso Marconi, presso lo stabilimento della Arco.

Siccome quest’ultimo risultava del tutto insufficiente a contenere l’intera produzione, veniva aperta una seconda unità produttiva a Monghidoro, in via Gramsci n. 3, in località Ca’ Giorgio, ed una terza fabbrica a Loiano, poi chiusa nel 1979; nel 1972 tutte e tre le unità produttive davano lavoro a 477 operai, 85 impiegati e 5 dirigenti. Un anno dopo, nel 1973, venne aperto anche un quarto stabilimento a Vergato, in via della Repubblica 673. Tutta questa operazione rientrava nel programma di sviluppo fissato dal gruppo Plessey per le sue attività in Italia, che prevedeva il potenziamento e la separazione delle varie attività produttive. Non solo, ma il modello organizzativo della Arco veniva preso a esempio e introdotto – non senza difficoltà – in alcuni degli stabilimenti esteri del gruppo Plessey.

Nel 1978, poi, venivano incorporate la Turolla Plessey idraulica (già Elidra elementi idraulici), con sede a Villanova di Castenaso, e la Apparecchiature speciali tecniche e affini (Asta), due società già nell’orbita del gruppo Plessey. Contemporaneamente, in considerazione della recente concentrazione avvenuta per fusione delle attività di meccanica, idraulica e di componentistica elettronica, la denominazione diventava Plessey Italia, anche se il termine Arco sopravviveva come marchio. Infatti, la ristrutturazione aziendale aveva portato all’individuazione di tre distinti segmenti produttivi, e cioè la divisione Turolla idraulica, la divisione Arco condensatori, e la divisione sistemi e componenti elettronici, quest’ultima – a dispetto del nome – con compiti esclusivamente commerciali. Nel 1980 il capitale sociale raggiungeva i 3,64 miliardi di lire, e nel 1982 il nome diventava Arcotronics Italia, a seguito della vendita dell’intero pacchetto azionario alla multinazionale libanese-americana Wedge, già precedentemente coinvolta in alleanze strategiche con la Plessey.

Successivamente, la Arcotronics fu acquisita dal gruppo Emhart, che ne avrebbe parzialmente rilanciato le ambizioni. Nei primi anni Ottanta, gli addetti alla Arcotronics superavano le mille unità, mentre il capitale sociale oltrepassava i cinque miliardi di lire. Negli anni Novanta, la crisi del settore e dell’economia italiana ridimensionava gli stabilimenti montani, ma non l’Arcotronics nel suo complesso, che comunque restava una delle principali realtà mondiali nella produzione di condensatori, con unità produttive in Europa, negli Stati Uniti ed in Asia. Nel 1990 fu acquistata dal gruppo giapponese Nissei, che contribuì allo sviluppo di nuove competenze nel campo degli equipaggiamenti, per la produzione, il collaudo e l’imballaggio di batterie avanzate ricaricabili e di applicazioni per l’auto elettrica. Nel 2006, l’Arcotronics contava 1.400 addetti e 150 milioni di euro di fatturato. Si trattava di numeri importanti ma non sufficienti per ottenere la quotazione in borsa, tentata infruttuosamente qualche anno prima.

Nel 2007 fu acquisita dal gruppo Kemet, che nel 2011 ha deliberato la chiusura degli stabilimenti di Vergato, Monghidoro e Sasso Marconi – in parte già ridimensionati –, a fronte della concentrazione delle attività produttive a Borgonuovo, frazione di Sasso Marconi, in via Sagittario 1/3. L’ex stabilimento di via San Lorenzo - occupato dalla Manz dal 2014 - è stato demolito nel 2021, mentre in quello di Vergato è insediata la Nuova Rivetteria Bolognese.

Lo stabilimento di Monghidoro di via Gramsci è stato demolito e successivamente è stato edificato al suo posto un supermercato; quello di via Savena ora è occupato dalla Edm Racing.

Bibliografia

- Menzani Tito, Fra declino e modernizzazione: alcuni percorsi dell’imprenditoria montana, in Maggiorani Mauro, Zagatti Paola (a cura di), La montagna dopo la guerra. Continuità e rotture nell’Appennino bolognese tra Idice e Setta-Reno: 1945-2000, Bologna, Aspasia, 2009, pp. 345-368.

- Menzani Tito, Agricoltura e manifattura, in Betti Eloisa, De Maria Carlo (a cura di), Dalle radici a una nuova identità. Vergato tra sviluppo economico e cambiamento sociale, Bologna, Bradypus, 2014, pp. 31-65.

- Betti Eloisa, Lavoro, lotte sociali, partecipazione politica. Storie di donne e di uomini, in Betti Eloisa, De Maria Carlo (a cura di), Dalle radici a una nuova identità. Vergato tra sviluppo economico e cambiamento sociale, Bologna, BraDyPus, 2014, pp. 91-119.

- Capecchi Vittorio, L’industrializzazione a Bologna nel Novecento. Dagli inizi del secolo alla fine della seconda guerra mondiale, in Tega Walter (a cura di), Storia illustrata di Bologna, vol. IV, Bologna dall’Unità alla Liberazione, Bologna, Aiep, 1990, pp. 161-180.

- Ritchie Berry, Into the Sunrise. A History of Plessey. 1917-1987, Londra, James&James, 1989.

- Curti Roberto, Grandi Maura (a cura di), Per niente fragile. Bologna capitale del packaging, Bologna, Compositori, 1997, pp. 102-103.

- Campigotto Antonio, Curti Roberto, Grandi Maura, Guenzi Alberto (a cura di), Prodotto a Bologna. Una identità industriale con cinque secoli di storia, Bologna, Renografica, 2000, pp. 156-157.

![Stabilimento di Sasso Marconi, [1963-1968]. Archivio Kemet.](https://bolognametalmeccanica.it/./sites/default/cache/galleries/200x200/c1/81/c18168058c9b56a237a8dd41cda7b7e0.jpg)

![Stabilimento di Sasso Marconi, [1971-1975]. Archivio Kemet.](https://bolognametalmeccanica.it/./sites/default/cache/galleries/200x200/cc/11/cc11e5805d0c20f0f37c9cc1d52abdbc.jpg)

![Stabilimento di Sasso Marconi, [1984-1986]. Archivio Kemet.](https://bolognametalmeccanica.it/./sites/default/cache/galleries/200x200/1a/e2/1ae2954339a5aa2d997dbe473b2d8946.jpg)

![Stabilimento di Sasso Marconi, [1989-1990]. Archivio Kemet.](https://bolognametalmeccanica.it/./sites/default/cache/galleries/200x200/b3/09/b3094cf2cc3cdf5aba62f58f3a2a461b.jpg)